ジェイムズ・ボールドウィン著 野崎孝訳 新潮文庫 1972年

ボールドウィンの繊細な雰囲気に惹かれて、著作を読んだ。原著は1962年に出版されている。

黒人であるとはどういうことか、差別の実相とはどういうものか、それは人にどのような影響を与えるのかが、ニューヨーク・マンハッタンでの登場人物たちの孤独な生活、互いの関係性、同性・異性とのセックスなどを通して浮かびあがってくる。そしてそれは、黒人だけでなく、差別を受ける人間一般についても言える。

ルーファスとエレナ

ハーレム出身の黒人のジャズ・マン、ルーファスと、南部から流れてきた白人女性エレナは同棲生活を始めるが、すぐに破綻する。1960年代のアメリカで、それは危険なことだった。人種差別、黒人蔑視が公にも当たり前の状況で、黒人の男と白人の女のカップルは憎悪の対象になり、身の危険さえ日常的だった。ルーファスは膚で感じるが、白人のエレナは考えすぎだとも思っている。

たとえば、ルーファスとエレナとルーファスの友人の白人男性ヴィヴァルドと三人で「ヴィレジ」を歩いている時は何ともないのに、ヴィヴァルドが所用でいなくなると、彼ら二人を見る人々の目つきに変化が現れ、「ヴィレジ」の住人たちは「まるで競売に出された品物か飼育場の馬でも見るみたいな目つきをして彼らを眺める」のだった。

ルーファスは苛立ち、絶望し、愛しているのにエレナに暴力をふるうようになる。自分でもなぜそんなことをするのか、説明がつかない。ルーファスは仕事にもいけなくなり、二人は酒びたりになる。エレナはルーファスから離れることができずに、心を病み、精神病院に収容される。南部から来たエレナの兄は、ルーファスを罵倒し、顔に唾を吐きかけ、エレナを南部に連れ帰り、病院に収容する。

ルーファスはしばらく姿を消し、その後一度友人たちの前に現れるが、自殺する。

アイダとヴィヴァルド

最終的には、ルーファスのたった一人の友人だったヴィヴァルドは、ルーファスに親切だった白人女性キャスとハーレムの教会での葬儀に参列する。白人は二人だけだった。ルーファスの妹アイダは、二人が来てくれたことにとても感謝する。

ヴィヴァルドはアイダに惹かれ、二人は一緒に暮し始める。アイダはブルース歌手を目指している。ヴィヴァルドは小説を書いているが、まだ芽は出ていない。最近は書きあぐねている。二人の生活もぎくしゃくし、険悪になっていく。

ヴィヴァルドの友人リチャードの小説が初めて出版される。キャスはリチャードの妻。出版祝いのパーティーで、アイダは白人のテレビ・プロデューサー、エリスに出会い目をかけられる。当然のごとくそれには下心があり、アイダもそれに乗る。

ヴィヴァルドは内心疑いながらも恐くて、アイダに聞くことができない。

アイダはそれが憎らしかった。「あたしの身にどんなことが起ってるのか、それをしりたくないばっかりに、あたしを信じているふりをする」と。

アイダは、ルーファスのことでもヴィヴァルドを責める。「ルーファスが黒人でなかったら、まだ生きていた。あんたにはそれがわからない」と。

エリックとイーヴ

しがない俳優の白人男性エリックはルーファスを愛していた。ルーファスは試してみると言いつつ、エリックの心をもてあそんだ。エリックはフランスに逃亡する。そこでイーヴという若いフランス人男性と愛しあい、満ちたりた生活を送っていた。ニューヨークでの仕事が入り、不安を抱えながらもイーヴをニューヨークに誘うと、イーヴは若者らしい希望に満ちた気持ちでそれを喜ぶ。エリックは、一足先にアメリカに帰国する。

キャスとリチャード

キャスは、リチャードの世間的な成功にウンザリしている。リチャードの小説家としての限界、人間としての底の浅さに気持ちが揺らいでいる。キャスはエリックと関係を持つ。エリックはイーヴのことを話すが、二人は互いに自分のすべてをさらして愛しあう。

キャスは、リチャードとの関係をやり直すためにも、リチャードを愛している故に、彼は妻を知る権利があると、祈るような気持ちで、エリックとのことを話す。リチャードは、相手が同性愛者のエリックであることを受け入れることができない。キャスを殴る。なぜエリックかと問われ、

「あの人には何か――あたしの必要としていたものがあったからだわ」

「なんだ、それは?」

「自分というもの」

と答える。リチャードは理解できない。そして、傷ついて出ていく。

エリックとヴィヴァルド、キャス

ヴィヴァルドはアイダのことで心が潰れそうで、エリックと酒を飲む。また、ルーファスと最後に会ったのは自分であり、突き放すようなことをしたと、自分を責めていることも話す。二人は体を重ね、心から互いを認めあう。

朝、エリックのところに、キャスからリチャードのことで取り乱した電話がかかってくる。そして一度会いたいと言う。

雨の中、美術館で二人は会う。キャスは、これからも顔を合わせることはあるかもしれないが、もうエリックのところには行けないと話す。知りあえて、本当によかった、あなたはあたしに、とても大事なことをしてくれた、と伝える。

その後、電話で、子どもを連れて当分実家のニューイングランドに帰ると伝える。

ヴィヴァルドとアイダ

ヴィヴァルドが家に帰ると、アイダが待っていた。そしてエリスとのことをあらいざらい話す。自分が堕ちるところまで堕ちて、それでも底がないのだと泣く。ヴィヴァルドは汚らわしさや嫌悪感を抱きながらも、自分が黒人の売春婦を買ったときのことを思い出して、自分に嫌悪する。そして、「とうとう、つかまえたかったものをつかまえたのだ、アイダのなかの真実を、あるいは真のアイダというものを」と思う。

同時に、自分の周りの物たち、テーブルや、コップや、煙草に、リアリティを感じ、「自分が小説のために探していた具体的事実、何カ月もの間求め続けてきたもの」が、これだと思う。――書きあぐねていた小説の鍵がカチッとはまった。

ヴィヴァルドは、リチャードとは対照的に、アイダに言う。

「よく話してくれた――きみがいってくれたことは全部、ぼくはありがたいと思う。容易じゃなかったことはわかってる。それでもやっぱり、おれには――わからないことが――ほんとうにはわからないことが、いっぱいある。頼むからすこし時間をかしてくれ――」

そして彼は、おそろしい、しめつけられるような声を出して泣きはじめた。

最終章

短い最終章は、イーヴがニューヨークに到着し、空港でエリックの笑顔の出迎えを受け、喜びに昂然と胸を張って、ニューヨークの街中へ歩み出していくところで終わる。

ルーファスの自殺という暗くて、救いようのない話から始まるが、最後は少し前向きな気持ちになれる。

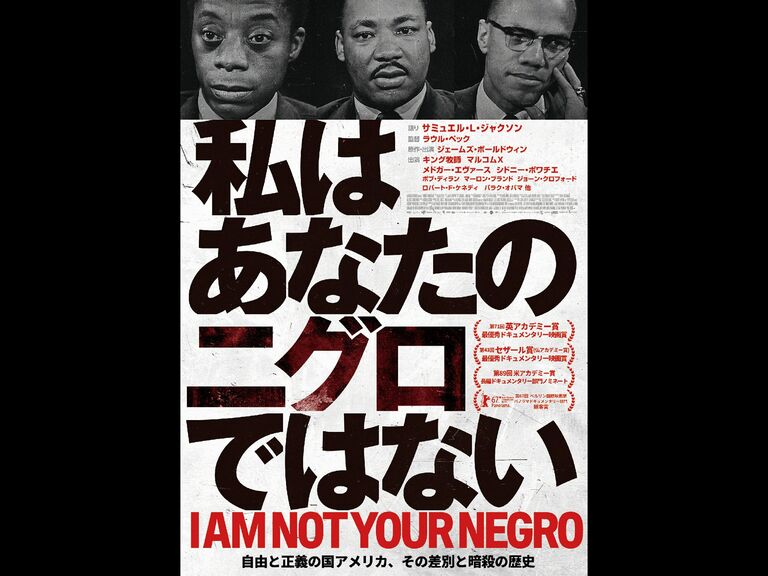

「私はあなたのニグロではない」で語られていることが、差別される人間の心にどのように作用しているのかが、手に取るようにわかる。体に浸み込んでくるようによくわかる。差別を体で受けたことのない人には、この感覚がわかるだろうか。頭で理解することはできても、皮膚感覚ではわからないのではないかと思ったりもした。ルーファスの思いを、エレナが根本ではわからなかったように。

ボールドウィンの著作には、過激な性の描写が多いと言われる。人間存在の底の底に触れるような、切実な、ひりひりするような感覚が胸に迫ってくる。ボールドウィンが身にまとっている繊細な雰囲気と呼応しているような気がした。

コメント